Nach dem erfolgreichen Abschluss des Vorprojekts (mehr dazu in diesem früheren Baublog) steht die nächste grosse Etappe an: die Bauprojektphase. In dieser Phase entscheidet sich, ob aus deiner Idee ein bewilligtes Bauprojekt wird. Sie ist essenziell, um alle nötigen Unterlagen zu erarbeiten, die Pläne zu verfeinern, die Behörden stärker einzubeziehen – und letztlich die Baubewilligung (und später die Baufreigabe) zu erhalten.

Diese Phase verlangt nicht nur Fachwissen, sondern auch präzise Planung, Behördenerfahrung und eine vorausschauende Kommunikation. All das besitzt unser Gast Matthias Gerber vom Architekturbüro Outlog, der uns das Fachwissen für diesen Beitrag liefert.

Vom Vorprojekt ins Bauprojekt: Was sich verändert

Hat sich die Bauherrschaft für die Umsetzung des Vorprojekts entschieden, beginnt die konkrete Planung. Das Ziel: Alle Unterlagen aufbereiten, die für die Bewilligung nötig sind.

Pläne gemäss behördlichen Vorgaben: Die Pläne müssen eine definierte Darstellungsform einhalten, einschliesslich der Sprache. Internationale Kunden müssen hier wissen, dass alles auf Deutsch abgefasst sein muss, auch Raumnamen.

Zusätzliche Unterlagen: Dazu gehören alle Formulare, die je nach Projekt unterschiedlich umfangreich sind. Die Architekten koordinieren diese gemeinsam mit Fachplanern.

Behördenkontakt intensivieren: Je nachdem, wie viele Gespräche bereits in Machbarkeitsstudie und Vorprojekt geführt wurden, ist die Abstimmung mit den Behörden nun einfacher oder aufwendiger.

Was die Bauprojektphase besonders macht

Der grösste Unterschied zur Vorprojektphase ist der Detaillierungsgrad – und der betrifft viele Bereiche:

- Baubeschrieb: Er wird konkreter, soll keine Fragen mehr offenlassen und auch als Basis für Materialisierungskonzepte dienen.

- Kostenplanung: Aus einer Schätzung wird ein Kostenvoranschlag. Statt ±15 Prozent rechnet man nun mit ±10 oder ±5 Prozent.

- Materialisierung: Im Vorprojekt reicht es zu sagen: Store vom Typ XY. In der Bauprojektphase wird auch die Farbe festgelegt – ein Punkt, der z. B. beim Heimatschutz entscheidend sein kann.

- Terminplanung: Dank dem Wissen über die Materialien, wird aus einem Grobterminplan ein genaueres Bauprogramm.

Kommunikation mit Behörden – der Schlüssel zum Erfolg

Outlog setzt auf Offenheit und Transparenz. Wer zu den Behörden früh Vertrauen schafft, kann gewisse Punkte schnell und unkompliziert abhandeln. Denn auch die Behörden profitieren von vollständigen und klaren Unterlagen. Man muss ihnen dabei das liefern, was für sie relevant ist, und dabei bestimmte formale Vorgaben einhalten.

Für noch mehr Übersicht, weniger Papier und effizientere Abläufe sorgen vermehrt digitale Baugesuche (eBaugesuch). Etwa 30 bis 40 Prozent der Zürcher Gemeinden nutzen dieses System bereits. Aufgrund der zahlreichen Vorteile wie der Sichtbarkeit des Einreichdatums und des aktuellen Status begrüsst die Firma Outlog die Digitalisierung in diesem Bereich.

Welche Pläne und Dokumente braucht es?

Ein Bauprojekt enthält je nach Projekt unter anderem folgende Dokumente:

- Situationsplan, Grundrisse, Schnitte, Fassaden

- Umgebungspläne, Kanalisationspläne

- Funktionsbeschriebe (z. B. für Maler: Welche Maschinen sind im Einsatz? Welche Farben? Was wird gelagert?)

- Materialisierungskonzepte (Erscheinungsbild muss für Behörde erkennbar sein und ins Ortsbild passen)

- Baubeschrieb (als Teil des Funktionsbeschriebs)

- Kennwerte und Daten (z. B. Projektkosten, Flächenangaben etc.)

- Angaben zum Arbeitsumfeld (z. B. Amt für Wirtschaft und Arbeit verlangt u. a. Sicht ins Freie bei Arbeitsplätzen ab 50 % Pensum)

Auch Hochwasserschutzmassnahmen können gefordert sein – z. B. erhöhte Lichtschächte, wenn sie sich in einer Gefahrenzone befinden.

Zusammenarbeit mit Nachbarn, Heimatschutz und Fachstellen

Auch wenn rechtlich nicht vorgeschrieben: Eine frühzeitige Informierung der Nachbarn ist sinnvoll – etwa im Rahmen eines Informationsabends mit Visualisierungen, damit man Verständnis schafft und mögliche Einsprachen reduziert.

Beim Heimatschutz (nicht zu verwechseln mit dem Denkmalschutz!) gilt besondere Vorsicht: Viele, teilweise auch eher unscheinbare Objekte können als ortsbildprägend eingestuft und entsprechend zu zusätzlichen Auflagen führen. Oft braucht es:

- Modelle (z. B. Gipsmodell mit Neubaukörper und Umgebung)

- Anpassungen der Dachform oder Fassadengestaltung

- Fachgutachten durch Architekten

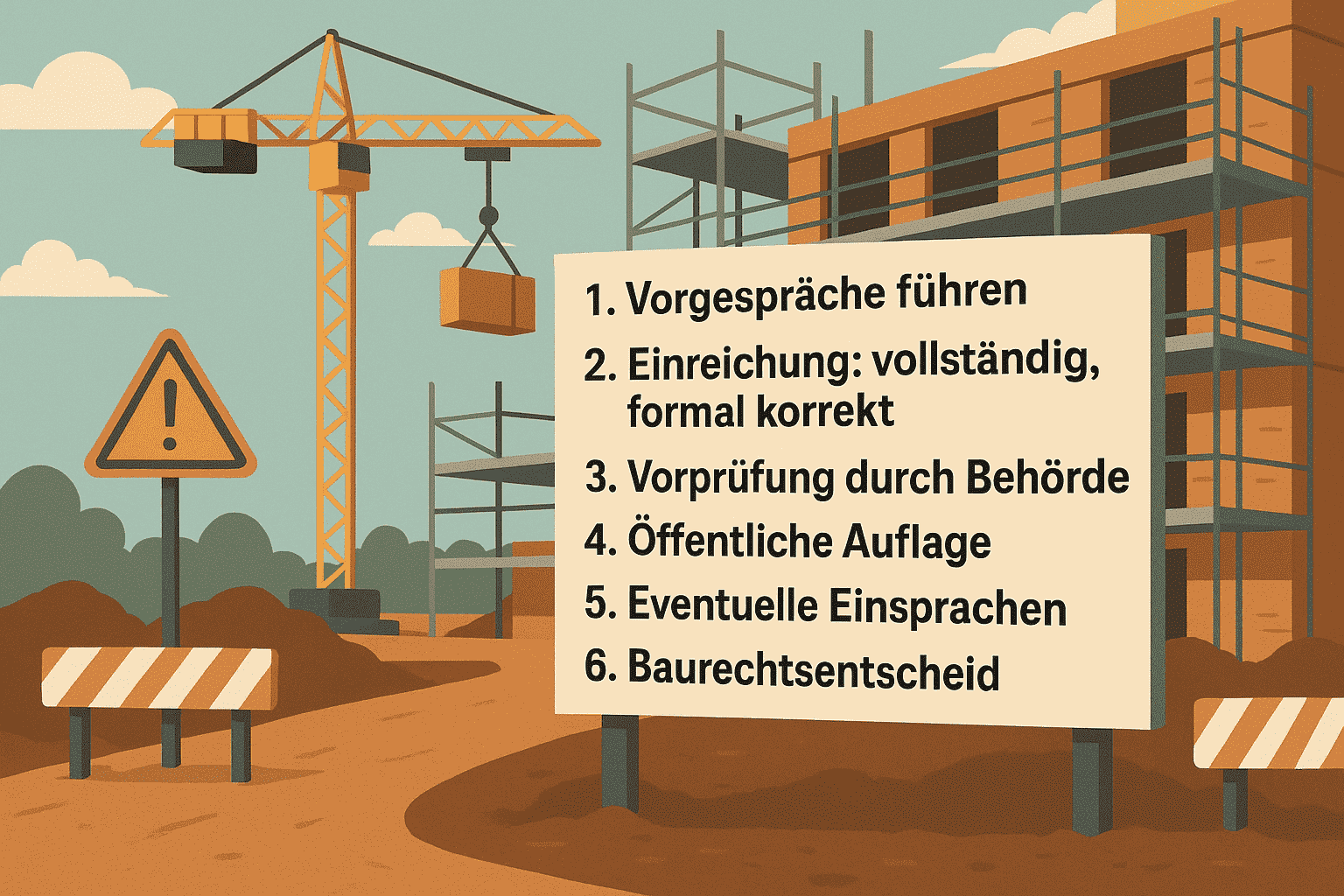

Der Bewilligungsprozess – ein Überblick

Der Ablauf und die Dauer variieren je nach Kanton und Gemeinde, aber grundsätzlich gilt:

- Vorgespräche führen (empfohlen)

- Einreichung: vollständig, formal korrekt

- Vorprüfung durch Behörde (innerhalb 30 Tage)

- Öffentliche Auflage (Baugespann, 20 Tage)

- Eventuelle Einsprachen

- Baurechtsentscheid

Sofern keine Einsprachen vorliegen, dauert das ordentliche Verfahren für komplexere Bauvorhaben im Kanton Zürich (nach öffentlicher Auflage) rund 2 Monate; im Anzeigeverfahren dauert der Prozess 1 Monat.

Kleine Projekte wie Photovoltaik-Anlagen oder Wärmepumpen können sogar im vereinfachten Verfahren behandelt werden. Hier darf gebaut werden, wenn innerhalb von 30 Tagen nach Einreichung kein Einwand zurückkommt.

Baubewilligung heisst nicht Baubeginn!

Eine Baubewilligung ist noch keine Baufreigabe. Denn am Ende dieses eben beschriebenen Prozesses kommen fast immer Auflagen, die es zuerst abzuarbeiten gilt. Erst wenn alle behördlichen Auflagen erfüllt und dokumentiert sind, kann mit der Baufreigabe die Ausführung starten.

Es können manchmal aber zumindest Teilbaufreigaben erwirkt werden. Zum Beispiel kann der Rückbau oder der Aushub schon starten, wenn diese Arbeiten von späteren Auflagen nicht betroffen sind. So lässt sich wertvolle Zeit sparen.

Die wichtigsten Empfehlungen in der Übersicht:

- Früh mit Behörden in Kontakt treten

- Detaillierte Unterlagen mit Materialisierung erarbeiten

- Nachbarn frühzeitig einbeziehen

- Spezialthemen (Heimatschutz, Hochwasser, Brandschutz) proaktiv angehen

Mehr Infos und Kontakt: https://www.outlog-architektur.ch/

Vernetze dich mit Matthias Gerber auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/matthias-gerber-1a08a01a6/